1、2つのタイプ

チェルノブイリ法日本版(以下、日本版と略称)の市民運動を知った人たちが示す反応として、少なくとも次の2つのタイプがあると思う。

A.そんな市民運動があったことを今まで知らなかったことに驚き、もっと知りたいと参加する人たち。

B.そんな市民運動があったことを知ったのちも、「一歩前に出て参加すること」をしない人たち。

Aに属する人たちのひとりが(広い意味で)漫画家のちばてつやさん。彼は、311後に日本は汚染地の子どもたちの集団避難がてっきり実行されているものとばかり思っていた。しかし、それが何も実行されていないことを知り、愕然とする。そして、このような子どもたちの避難の権利が保障されなければならないと考え、そのために一歩前に出た。それがまつもと子ども留学への支援、協力(以下が、そのプロジェクトのスタート時の記者会見に参加した彼のブログ記事)。

福島の児童疎開プロジェクトより

これまで、ワシは何の役にも立てず、

つくづく情けなかったけど、これからは

疎開先の学童達、スタッフのみなさん達を

なんとか、応援するつもりです。

2、Bタイプ

これに対し、圧倒的に多いのがBに属する人たち。もちろん、それにはそれ相応の訳があり、ひと括りすることは出来ない。だが、それにも関わらず、この人たちは「それ相応の訳」と日本版の市民運動との間で、優先順位は前者が優先していることには間違いない。もし、後者の重要性が自覚されているのだったら、どんなに多忙でも、どんなに時間が取れなくても、参加するやりようは、ちばてつやさんみたいにいくらでもあるのだから。詰まるところ、この人たちはまだ自分なりに日本版と出会った経験をしていない。

たとえば、日本版の運動への参加を期待され働きかけを受けていたのに現実には参加しようとしない、リベラルを自称する自治体の首長や議員のひとたちもBタイプだと思う。ならば、彼らに参加して貰うためには何をなすべきか。

詰まるところ、それは彼らが日本版と頭でなく、心で出会うこと、その意味で日本版を再発見することしかないのではないか。

そして、それは「言うは易き、行い難し」。こういう人たちは日本版についていくら新しい知識で物知りになったところで、心で出会わない限り、参加しないのは永遠に変わらないから。

だとしたら、そもそも「心で出会う」とはどういうことなのか。

それが決定的な問題のような気がする。

それについて、ひとつの手がかりを示したいと思う。

それが「音楽との出会い」「音楽家の再発見」

3、ひとつの手がかりーー音楽との出会い

私は、音楽とは人の一生を左右するインパクトを秘めた体験だと確信している人間のひとりだ。理由は私自身、これまで何度も、或る音楽と出会うこと、再発見することで、あるいは或る音楽家と出会うこと、再発見することで人生の転機を迎えた経験をしてきたから(その詳細>こちら)。

小沢征爾はこう言っている。

音楽はうんと個人的なもので成り立っている。それが大事だと思うんだ。だから、レコードが何万枚売れたとか、有名だとか、超一流だとか二流だとか三流だとか、ヘッポコだとかは重要ではないわけ。一番大事なのはね、もしかすると、人間と音楽が根本的にどこでつながるかにあるんじゃないだろうか。(武満徹との対談「音楽」)

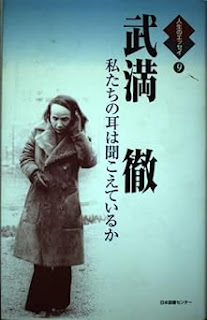

ところが、今日、人間と「音楽との出会い」が危機的なまでに困難になっている。そう警鐘を鳴らすのは武満徹。彼は次のように言っている。

彼の遺作「

そこで、彼は、退化する我々の耳に抗して自分の仕事をこう定義している。

進歩というものに騙されてはならないのです。人間は二つの石をこすって火を作り出しました。それから、これまで火を生み出す原子力を発明しました。私の音楽家としての役目は、石の摩擦が爆弾よりはるかに創意に富んでいることを分からせることなのです。

私のつとめは、人間の裡にその自然の感覚、その自然の感情をよびさましてやることなのです。

実は、これと同様のことが日本版にも言えるのではないか。日本版を伝えるとは、相手の人の心の裡に、放射能被ばくという自然からの脅威の感覚、それが人間の身体を含め、他の自然に対して途方もない破壊をもたらすという自然の感情をよびさましてやることであり、その覚醒を通じて、この事態の是正への何物にも替え難い希求の感情を呼び覚ますことである。

そのためには、相手の心の前に、まず相手と向き合う私たち自身の心の裡にある自然の感覚をもっと研ぎ澄まし、もっと深く、もっと広くしていくことが必要になる。「作曲家は作曲をするんじゃなくて、まず一番最初の聴衆じゃなくてはいけない」(>動画)とその大切さをくり返し説き続けてきた武満徹。彼は、盟友アンドレ・タルコフスキーが亡くなった時、彼の「ノスタルジア」のラスト(>動画)について、こう語っている。

あれは凄かったな。彼は言い知れぬヴィジョンを持っていて、しかもそのヴィジョンは他人に見せたいというものではなくて、何よりも自分が見たいんですよね。そこが彼の素晴らしい芸術家たるゆえんでしょうね。人に見せることが巧い映画監督は、いっぱいいますからね。例えぱジュリアン・デュヴィヴィエなんかそうですね。だけど、自分は何を見ているのかよく分からないという感じです。つまり、タルコフスキーは、内的な衝動に非常に潔癖で、純粋で、エゴイストだった。それが僕らを感動させるんですね。

日本版も同様です。他人にどううまく伝えることではなくて、まずは自分自身がどう伝えたいと感じているのか、実はそれがよく分かっていない。私自身がどう伝えたいのか、他人に伝えないではおれないビジョンをどう掴んでいるのか。その内的な衝動に誠実であること。それがあって初めて他人の心に伝わり、揺さぶる。

だから、他人にどううまく伝えるかを考える前に、次のように、私たち自身の心の裡にある自然の感覚をもっと研ぎ澄まし、もっと深く、もっと広くしていくことが必要ではないでしょうか。

武満徹は言う。

音なんてね、実は、ひとつとして同じ音なんてないはずなんですよ。

同様に、放射線なんて、実はひとつとして同じ放射線なんてないはずなんですよ。それを西洋流の量の論理でもってひと括りなんかできないはず。その自然(放射線)の「真っ暗闇」に対し、もっと謙虚になるべきなんだ。それが私が武満徹から授かった次の問いだ。

そして、これらの問いが私にとって、私たちを「ゆでガエル」にさせ、私たちの感性を全面退化させる「脳化社会」から一歩前に出て、脱「脳化社会」に向かう最初の一歩だ。

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

1%E9%A0%81edited.jpg)

0 件のコメント:

コメントを投稿