モーツアルト ピアノ協奏曲20番 ピアノ:フリードリヒ・グルダ(1986年)

※これは「つぶやき5:地元の政治家たちとの人間関係の形成で悪戦苦闘しているXさんへ」の脚注。

今月11日に、こう書いた。

人類は原発でいずれ絶滅するかもしれないが、しかしその前に、人類は既に絶滅危惧種だ、脳化社会の中で「ゆでガエル」にさせられて(>ブログ)。

そこから、絶滅危惧種から抜け出す途は、脱「ゆでガエル」しかないことを痛感した。ならば、脱「ゆでガエル」を実行する途はどこにあるのか。

それは大河のような太い流れの中に見つかるのではなく、細い、チョロチョロ流れる水たまりの中にしか見つからないのではないか。それがひとりひとりが各人各様のやり方で体験するほかない、個人的体験を通じてなされる小道のこと。

そう思った時、私にとって、そのような個人的体験が3つあったことに気がついた。

(1)、ひとつは、ものごころついてから、大学受験勉強を始めた小学校3年までの間、夢中だった虫捕りの体験。それは小学校3年以来ずっと封印して来た体験だったが、今年の夏、超虫屋にして奇人変人の養老孟司と出会い、久々に虫捕りの封印を解いた時、虫捕りの体験はひとつも風化しておらず、むしろ永遠に記憶に刻まれた至福の瞬間であったことを再発見した。

(2)、もうひとつが、小学校3年でクラスの女の子から仕掛けられた数学のトンチ。それは次のようなもので、その後20年間、それは私の喉に刺さった小骨のように私の精神をひりひりさせ続けた。

或る日、クラスの女の子が黒板にこう書いて、みんなにトンチを出した。

「1+1は?」

2とか田とかいう答えに、その子は「ブブッー」と言い、それからこう言いました。

「正解は1です」

何で?というクラスの子らの問いに、彼女曰く

「ここに粘土の固まりが1個あります。こっちにも、粘土の固まりが1個あります。両方の固まりを合わせれば、答えは1個の粘土になります。だから1+1=1」

(3)、三番目が音楽的体験。

それまで音楽に無縁だった自分が初めて個人的な音楽体験をしたのは、毎年司法試験に落ち続け、20代を棒に振った20代最後の年、その年末にたまたまラジオで音楽評論家の吉田秀和がパブロ・カザルスを紹介する番組を聞いた時である。その番組で、スペイン内戦のときに共和派支持に参加したカザルスがバルセロナ(ひょっとしたらマドリード)陥落の前日まで、市民を鼓舞するために現地にとどまりコンサートを行なっていたというエピソードが紹介された。それまで、私は芸術家=軟弱で破滅的な人というイメージしかなかったので、このカザルスの行動に度肝を抜かれた。そして、こういう音楽的人生というものがあったことに震撼させられた。このエピソードは私の殺伐とした20代の牢獄のような受験生活で出会った命の泉だった。

私は、このパブロ・カザルスとその1ヵ月後に誕生した吾が子からパワーと勇気を授かり、それまで自分にはどうしても乗り越えられないと思っていたバカの壁(司法試験)を翌年乗り越えることが出来た。合格を決めた日、私は、初めて、カザルスの「バッハの無伴奏チェロ組曲」のCDとドボルザークのチェロ協奏曲の生演奏のチケットを大枚をはたいて購入した。

私は中学生のとき勤労動員で、ほぼ一年にわたって埼玉県の陸軍基地で働いていた。そこはアメリカの本土上陸にそなえて建設された食糧基地であった。私たち学生の宿舎は山奥の木立ちの茂みの中にある、半地下壕のような体裁のものであった。電気もなく、冬は宿舎の土間に焚火(たきび)でもしなければ寒さに耐えられず、夏はまるでむろのように饐(す)えた。私たちは兵隊と同じように、寝具である毛布の整頓が悪いというようなことで下士官から殴打された。時には、理由もなく数キロの山道を軍歌演習をしながら駈けさせられた。(中略)

そんな環境のなかで、私はある一つの〈歌〉を聞いた。そして、それは軍歌や当時の他のうたのようにしいられたものではなかった。

基地には、数人の学業半ばに徴兵された見習士官がいた。真夏の午後、兵隊に命ぜられて数人の学生が黒い雄牛を屠殺した。その事件で、私たちはどうしようもなくたかぶりながらも、なぜか黙ったまま半地下壕の宿舎に閉じこもっていた。夜、一人の見習士官が手回しの蓄音機をさげて学生の宿舎へたずねて来た。彼はうつむきながらなにかを語り、1枚のレコードをかけた。

それは、私にとってひとつの決定的な出会いであった。その時、私の心は他の学生たちとおなじように、おおうことのできない空洞であり、ただその歌がしみこむにまかせていた。あの時、私たちはけっしてその歌を意志的に聞こうとしていたのではなかった。そして歌はまた、ただ静かに大きな流れのように私たちの肉体へそそがれたのだ。

(中略)

私があのとき聞いた歌は、絶対にジョセフィン・ベーカーのシャンソンでなければならなかったが、私はそれと出会ったことで、もう昨日の私ではなかったし、その歌もすがたを変えてしまったのだ。「暗い河の流れに」(「私たちの耳は聞こえているか」所収)

このとき、武満はその音楽を意思的に、みずから意図的に聞こうとして聞いたのではなかった。抑えがたい、覆うことの出来ない惨澹たる空洞の心に しみこむのに任せてしみこんで来て、ただそこに注がれた。そこで、もう二度と元に戻れない体験をしてしまった。それが彼の生涯を決定した、生涯に刻まれた個人的な音楽的体験。

私の場合、その2年後にもう1つあった。それがブルーノ・ワルター指揮のブラームスの交響曲第4番の第1楽章(>音源)を聞いた時の経験。この13分の音楽的体験を通して、私はそれまで考えあぐねてきた裁判官志望の道から己の望みの道へシフトすることを決断した。その時のことを、かつて以下のようにメモったことがある(ダバより)。

曲は、冒頭から、ある一つの終末を目指して魂の奥底まで轟き入るかのよ うな鋭敏な音を鳴り響かせ、それはなにものかに飢えていたダバの心を締め

つけるような感動で満たしていきました。

彼は、もはや自分から何かを求めようとはせず、ただ陶酔を胸に秘め、曲 の進行に全て身を委ねました。それは、冒頭からまるで人生の希望と苦悩を

共々背負い、さ迷い続けた揚句、新しい出口を求めずにはおれない人間の魂の叫びのような、旋律を幾重にも積み重ね、やがて、第1楽章の結びに至る

と、それまで何処か新しい出口を探しあぐねて、空しく高い塔のように幾重にも積み上げられてきた旋律の塔が、遂に、神の恩寵を受けて、天上に届

き、そこから新しい第1歩----苦悩の間から歓喜に満ちたすざまじい飛躍の第一歩が踏み出されようという瞬間、その瞬間、ダバはそのごうごうと響き

渡る音の間から、これと呼応するかのように

----あゝ生きるんだ、生きるんだ。俺は、生きてやるぞ。生きて生き抜く ぞ!

という満腔の叫びがダバの全身を貫いて響き渡るのを聞きとどけたのでし た。その瞬間というもの、彼は、まるで雷に打たれたかのように動けなかっ

たのでした。

この一瞬の後、ダバは、自分が裁判官にならない決断をしてしまっている ことに気がつきました。

この瞬間、ブラームスのこの交響曲は私のために用意された唯一無二の音楽であるかのように感じた。私はブラームスにも、これを演奏したワルターにも、彼らから、一生、何物にも替え難い宝を授かったと思った。

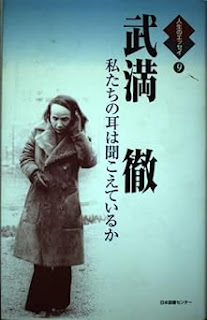

それから40年、この冬、武満徹と再会する中で、今ようやく、これらの音楽的体験がチェルノブイリ法日本版の体験と繋がっていることが確信できた。その時、私は武満徹に対しても、彼から一生、何物にも替え難い宝を授かったと思った。

1%E9%A0%81edited.jpg)